茨城の医療について

茨城県医師確保計画

(令和6年度~令和8年度)

医師偏在指標と医師少数・多数区域

- 医師偏在指標は全国ベースで医師の多寡を統一的・客観的に評価するため、地域の人口の性別・年齢構成や患者の流出入等の医療ニーズと性別・年齢階級別の医師数等を考慮し国が算定

- 都道府県及び二次保健医療圏ごとに算定され、それぞれ全国上位1/3が医師多数、下位1/3が医師少数に区分される

※全都道府県の医療圏の合計数は330

| 二次・三次医療圏 | 医師偏在指標 | 全国順位 | 区域 | 標準化 医師数 (2020年) |

(参考数値) 全国下位33.3%を脱するために 必要となる医師数 |

|---|---|---|---|---|---|

| 全国平均 | 255.6 | ― | ― | ― | ― |

| 茨城県 | 193.6 | 43 | 少数 | 5,632 | 6,384 |

| つくば | 337.7 | 23 | 多数 | 1,335 | ― |

| 水戸 | 231.2 | 94 | 多数 | 1,214 | ― |

| 土浦 | 184.4 | 204 | ― | 551 | ― |

| 取手・竜ケ崎 | 173.3 | 235 | 少数 | 827 | 836 |

| 筑西・下妻 | 153.0 | 284 | 少数 | 294 | 318 |

| 古河・坂東 | 148.8 | 292 | 少数 | 353 | 399 |

| 日立 | 140.3 | 308 | 少数 | 410 | 494 |

| 常陸太田・ひたちなか | 140.3 | 309 | 少数 | 405 | 485 |

| 鹿行 | 137.2 | 315 | 少数 | 242 | 296 |

本計画における目標数値

- 県民の安心・安全を確保するためには、地域住民に欠かすことのできない救急・小児・周産期などの政策医療を担う中核的な医療機関が、地域における役割分担に沿った機能を維持・発揮できるよう、適切に医師が配置されることが重要

- このことから、県地域医療対策協議会において医師確保の必要性が認められたもののうち、政策医療提供体制を維持・強化するために、県が特に緊急的な対応が必要と判断したものを「最優先で医師確保に取り組む医療機関・診療科」として随時選定し、本計画の数値目標に設定

- 2年以内の必要医師数の確保に向け、県外医科大学との新たな協力関係の構築や寄附講座の設置など、あらゆる方策に取り組む

医師確保の方針と重点化の視点

- 本県は医師少数県であることから、医師の増加を図ることとし、医師の養成・定着や県外からの医師確保に取り組む。

- 特に県内の医師少数区域の医師の増加を図り、大学や医師多数区域の医療機関は県内医師少数区域への医師派遣に努める。

- 地域における救急、周産期、小児救急等の政策医療を担う中核的な医療機関が、役割分担に沿った医療機能を維持・発揮できるよう医師の確保に取り組む。

- 視点

1 -

医療提供体制の充実

全ての県民の安心・安全を守り、質の高い医療を提供

- 視点

2 -

医志※の実現・キャリア形成と魅力ある環境づくり

県内高校生の医学部進学と県内でのキャリアアップ、ライフステージに応じた働き方を支援

- 視点

3 -

関係機関の連携・協働

県、大学、医療機関、関係団体等が議論を通じて医療資源の最適化を図る

医師確保の施策

| 養成過程 | 現状・課題 | 施 策 |

|---|---|---|

| 高校生 |

|

|

| 医学生 |

|

|

| キャリア形成

(臨床研修医、専攻医等)

|

|

|

←横スクロールでご覧下さい→

←横スクロールでご覧下さい→

③ 魅力ある環境づくり

- 特定行為研修修了看護師の活用等によるタスクシフト/シェアを推進

- 医療勤務環境改善支援センター等において若手医師等の育児・就業や医療機関の勤務環境改善を支援し、県内定着を促進

- 医師の働き方改革を進めるため、県民へ救急電話相談やかかりつけ医の活用等を周知

④ 茨城県地域医療支援センター

- 2019年度より筑波大学内に分室を設置し体制を強化。本県地域医療のコントロールタワーの確立を目指す

・キャリアコーディネーターや教育インストラクターによる修学生の卒前教育、キャリア形成支援

・本県勤務の魅力など総合的な情報発信

⑤ 計画の推進体制

- 県・市町村、医師会等関係団体、医療機関、筑波大学、地域医療対策協議会・地域医療支援センターが役割を認識し、連携・協働して計画を推進

産科・小児科の医師確保

| 周産期・三次医療圏 | 医師偏在指標 | 全国順位 | 区域 | 標準化分娩取扱医師数(人) | (参考)産科偏在対策基準医師数 |

|---|---|---|---|---|---|

| 全国平均 | 10.5 | ― | ― | 9,396 | ― |

| 茨城県 | 9.8 | 28 | ― | 205 | 162.8 |

| 県南・鹿行 | 9.9 | 104 | ― | 57 | 36.3 |

| つくば・県西 | 11.1 | 84 | ― | 76 | 43.8 |

| 県央・県北 | 8.7 | 144 | ― | 72 | 50.1 |

※全都道府県の周産期医療圏の合計数は263

- 本県は産科で相対的医師少数県を脱却し、周産期医療圏においても引き続き相対的医師少数区域は該当なし。

- 小児科では引き続き全国下位33.3%に含まれる相対的医師少数県であるものの、小児医療圏の茨城西南が相対的医師少数区域から脱却。

| 小児・三次医療圏 | 医師偏在指標 | 全国順位 | 区域 | 標準化小児医師数(人) | (参考)小児科偏在対策基準医師数 |

| 全国平均 | 115.1 | ― | ― | 17,634 | ― |

| 茨城県 | 95.8 | 42 | 相対的少数 | 314 | 313 |

| 土浦広域 | 139.5 | 42 | ― | 46 | 27 |

| つくば市・筑西 | 110.2 | 135 | ― | 83 | 60 | 茨城西南 | 94.0 | 193 | ― | 22 | 19 |

| 県央・県北 | 90.0 | 214 | 相対的少数 | 94 | 84 |

| 常総 | 80.5 | 253 | 相対的少数 | 25 | 26 |

| 稲敷 | 70.6 | 276 | 相対的少数 | 20 | 23 |

| 鹿行南部 | 69.6 | 277 | 相対的少数 | 13 | 16 |

| 日立 | 55.8 | 295 | 相対的少数 | 11 | 15 |

※全都道府県の小児医療圏の合計数は303

| 方針 | 産科 | 小児科 |

|---|---|---|

| 医療提供体制の 充実・見直し等 |

|

|

| 短期的な 医師の確保 |

|

|

| 中・長期的な 医師の養成 |

|

|

←横スクロールでご覧下さい→

茨城県の医療提供体制

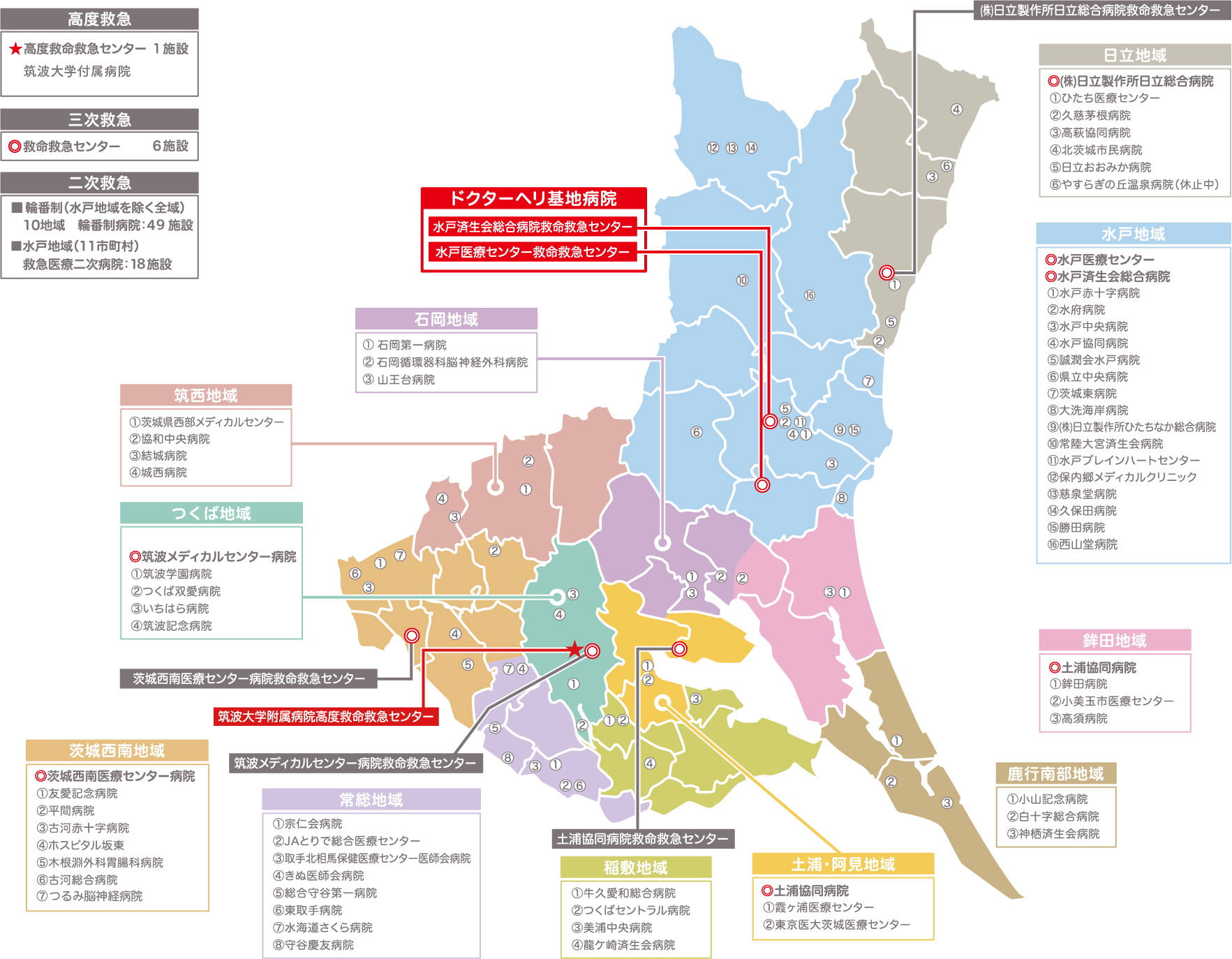

茨城県の救急医療体制

| 初期救急医療 | 初期救急医療は、外来診療によって救急医療を行う地域に最も密着した医療であり、比較的軽症の救急患者に対応するため、12か所の休日夜間救急センターや地域の開業医が当番制で診療を行う在宅当番医制病院等により、市町村単位で実施しています。 |

|---|---|

| 第二次救急医療 | 第二次救急医療は、入院治療を必要とする重症救急患者に対応するための医療であり、県内を11の地域に分けて地域内の病院が輪番制方式により実施する病院群輪番制と、水戸地域の救急医療二次病院による二次救急医療体制を基本に実施しています。 |

| 第三次救急医療 | 第三次救急医療は、第二次救急医療では対応困難な重篤な救急患者に対応するため、救命救急センターにおいて、24時間365日体制で受入れ高度な医療を提供するとともに、本県独自のドクターヘリ運航や隣県ドクターヘリとの連携によって、救急患者の救命率の向上と後遺障害の軽減を図っています。 |

茨城県の小児医療・周産期医療・へき地医療体制

茨城県の小児救急医療体制

県北県央・県南東・県南西の広域3医療圏にそれぞれ、小児救急中核病院(群)各1病院と地域小児救急センター1から2病院を配置していますが、二次救急医療機関の診療体制の充実を図るため,広域的な対応が必要となっています。三次救急医療機関においては、小児救命センターを中心とした24時間365日の体制を確保するとともに、小児集中治療センター(PICU)病床を持たない小児救急中核病院の人材育成や病院間の連携などの体制強化を図る必要があります。

茨城県の周産期医療体制

県内を3つのブロックに分け、各ブロックに総合周産期母子医療センター、地域周産期母子医療センター及び周産期医療協力病院を指定し、周産期医療体制の整備を図るとともに、各総合周産期母子医療センターに妊産婦搬送コーディネーターを配置するなど、地域の産婦人科医療機関、搬送機関との連携を強化した総合的な診療体制を確保しています。

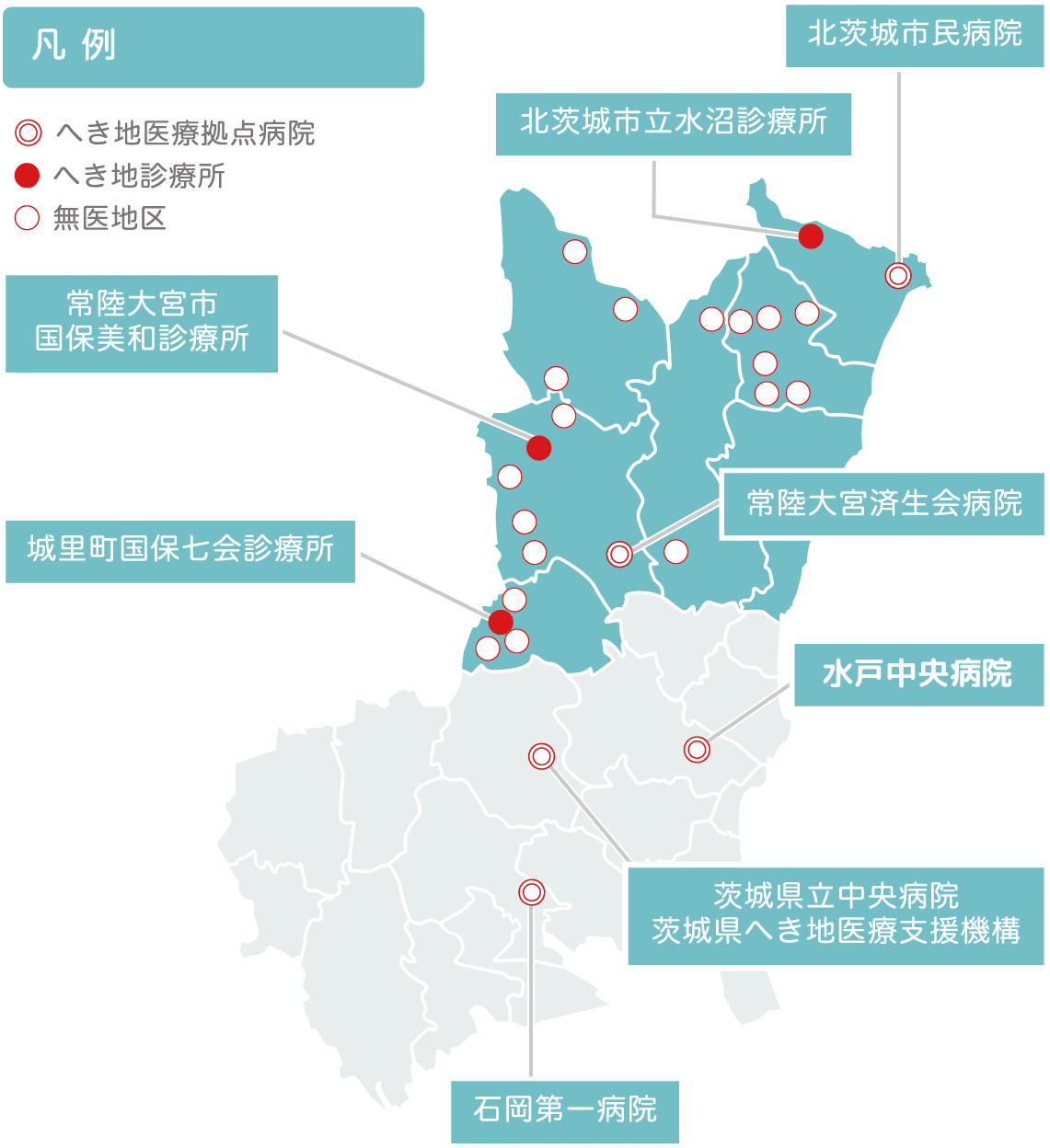

へき地の医療提供体制

県北山間地域では、地理的な条件等から保健医療サービスの利用が困難な無医地区・準無医地区となっているところや過疎地域等の指定を受けている地域があります。へき地を含んだこれらの地域における医療提供体制を確保するため、へき地診療所、へき地医療支援機構、へき地医療拠点病院及び市町が連携して、へき地保健医療体制の整備に努めています。また、一部の地域では、民間医療機関がへき地住民等に対して健康診断や巡回診療を行い、へき地の医療提供体制において大きな役割を果たしています。

茨城県医療Map

茨城県医療Mapです。本県の医療体制や医療機関について、網羅的に掲載しております。

ぜひ御覧ください。